i primi due quesiti

Il 12 giugno p.v. siamo tutti convocati, come cittadini aventi diritto in quanto chiamati ad eleggere la Camera dei deputati (art. 75, terzo comma Cost.), a partecipare al referendum abrogativo (art. 75, primo comma Cost.) su alcuni temi relativi alla giustizia.

La partecipazione a un referendum popolare comporta l’esercizio di un diritto di cd. democrazia diretta, ossia di espressione della volontà popolare da parte dei cittadini elettori della Repubblica, senza alcuna mediazione di rappresentanza politica.

Ciò presuppone, da parte di chi lo promuova, un uso prudente dello strumento partecipativo, calibrato su quesiti formulati con chiarezza e precisione, relativi a materie che davvero possano interpellare la volontà popolare, in grado di esprimersi personalmente in base ad una corretta percezione del tema della consultazione. E pertanto, su opzioni che trovino risonanza nella coscienza di ognuno/a, così da potervi corrispondere, se non con una risposta immediatamente risolutiva, quanto meno che davvero ne orienti la ricerca (si pensi ai diritti civili, ai grandi temi della cittadinanza, ai valori fondamentali della convivenza democratica).

Perché la consultazione popolare sia effettiva, occorre che i temi ad essa sottoposti non pretendano risposte implicanti soluzioni di carattere tecnico-giuridico, che esigano una conoscenza esperta o un approfondimento che scoraggi, e neppure quindi sia tentato.

I quesiti poi non possono essere estrapolati da un contesto sistematico, cui necessariamente debbano essere ricondotti, se non a prezzo di una riduzione, per un verso incomprensibile, per altro ininfluente: in una profilazione frammentata di questioni più complesse, da collocare in un orizzonte normativo ampio, di competenza necessariamente del legislatore, espressione della rappresentanza della volontà popolare e non del suo esercizio diretto dal cittadino. Insomma, occorre che il cittadino sia posto nella condizione di rispondere con un “sì che sia sì” e con un “no che sia no”, idonei a produrre una modificazione normativa chiara e autosufficiente. Perché la finalità del referendum abrogativo, qual è il nostro, diverso da quello propositivo, è proprio questa; non già di modificare un segmento di un percorso più articolato, da affrontare in una prospettiva di riforma più ampia, che non può essere promossa né rilanciata dalla risposta referendaria, con una torsione inappropriata della sua detta finalità.

D’altro canto, la partecipazione ad un referendum, che si mantenga nei corretti limiti costituzionali ed istituzionali, presuppone da parte dei cittadini un atteggiamento di seria attenzione, avvertito della necessità, per quanto possibile, di maturare responsabilmente un convincimento personale che sia davvero libero e consapevole dell’adempimento di un dovere civico (come l’esercizio del diritto di voto: art. 48, secondo comma Cost.).

E questo impegno formativo della coscienza, sempre delicato e cruciale nell’effettivo inveramento di un’autentica partecipazione democratica alla vita civile, interpella la responsabilità dei mezzi di comunicazione: tutti, nelle loro variegate declinazioni più tradizionali e tecnologicamente innovative. Essi hanno sempre, e particolarmente in eventi come questo, il compito delicato, onesto e competente, di in-formare su fatti, offrendo dati ed elementi di valutazione, perché ognuno/a maturi un personale e libero convincimento; non già di orientarlo, senza mettere a disposizione, in modo serio e sereno, quei dati e quegli elementi.

Ebbene, questo è il contesto referendario di ogni convocazione, cui può essere forse utile dedicare una prima riflessione di orizzonte generale in cui collocare anche gli odierni quesiti sui quali il cittadino è chiamato ad esprimersi: i cinque in allegato, riconducibili al tema della giustizia, anche se soltanto “in qualche modo”, per la loro eterogeneità.

Il primo riguarda il cd. Decreto Severino (dal Ministro della Giustizia, appunto Paola Severino, cui è stato intestato), ossia il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

Esso prevede l’incandidabilità (anche sopravvenuta nel corso del mandato) e l’impossibilità di ricoprire le cariche di deputato o senatore (come pure di assunzione e di svolgimento di incarichi di Governo nazionale), o di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, per chi abbia riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati: a) previsti dall’ articolo 51, commi 3bis e 3 quater del codice di procedura penale (tra gli altri: associazione a delinquere, anche di tipo mafioso, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro a scopo di estorsione); b) nel libro II, titolo II, capo I del codice penale (tra gli altri: reati contro la P.A., tra i quali peculato, concussione, corruzione … );

ovvero per chi abbia riportato condanne definitive per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’art. 278 del codice di procedura penale.

E ancora, il “decreto Severino” stabilisce l’incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli enti locali, per chi abbia riportato condanne definitive, in particolare, per associazione a delinquere, anche di tipo mafioso, o finalizzata al traffico di stupefacenti e per reati contro la P.A.

La domanda rivolta ad ogni cittadino/a è allora questa: “Vuoi avere (dapprima come candidati/e ed eventualmente come tuoi/tue rappresentanti) in Parlamento e al governo del Paese, nell’amministrazione della tua Regione e della tua Città uomini o donne che siano stati/e condannati/e, in esito a processi definitivamente conclusi, per i reati suindicati (soltanto alcuni in via esemplificativa)?”

In base al decreto legislativo, di cui è proposta l’abrogazione (ossia la cancellazione), questo oggi non è possibile.

La riconducibilità del quesito al tema della giustizia pare obliqua, se non apertamente contrappositiva. Sicché, esso può essere ascritto ad una datata tensione conflittuale tra la rappresentanza politica e l’amministrazione della giustizia, di competenza della magistratura.

Ed è sintomatico dell’evoluzione di un costume non soltanto privo di sensibilità etica, neppure in misura minima (tale da prefigurare i governanti alla stregua di riferimento per i cittadini, se non esemplare, quanto meno dignitoso), ma rivendicativo di un affrancamento dal definitivo accertamento di gravi responsabilità penali, sanzionate da condanna irrevocabile.

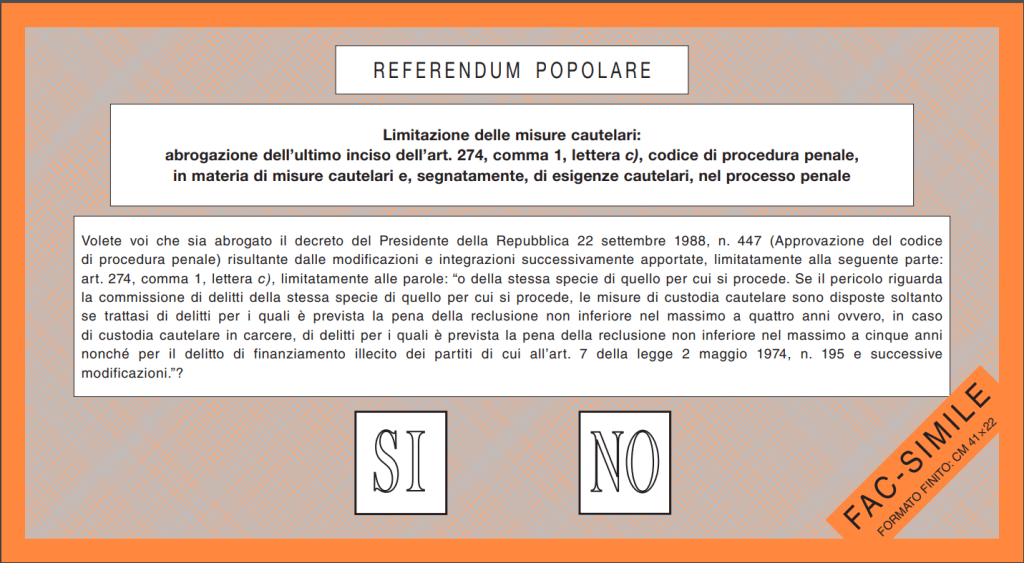

Il secondo quesito è di natura squisitamente tecnica e riguarda le misure cautelari personali. Sono quelle che incidono sulla libertà della persona e possono essere di tipo coercitivo, nel senso di una limitazione della libertà di movimento (custodia in carcere o agli arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora) o di tipo interdittivo, ossia di divieto temporaneo di esercizio di facoltà genitoriali, ovvero di attività o di professioni.

Esse sono disposte dal giudice penale nelle varie fasi del procedimento penale, di indagini preliminari (ossia precedenti l’esercizio dell’azione penale) e nei vari gradi di giudizio, in esito alle quali siano state emesse condanne, ma non ancora definitive, siccome impugnate davanti a un giudice superiore.

Ebbene, il giudice penale competente dispone le misure cautelari in oggetto a seguito di una valutazione delle esigenze cautelari (previste appunto dall’art. 274 del codice di procedura penale: oggetto del quesito, per una parte limitata della sua lettera c), che rispondono all’esigenza di garantire:

che le prove da acquisire e la loro genuinità siano al riparo dal pericolo che l’indagato o l’imputato possa disperderle, alterarle e inquinarle (lett. a: pertanto a protezione dell’accertamento processuale in corso);

che la reperibilità dell’indagato o dell’imputato (tanto ai fini del processo, quanto della sicurezza pubblica) sia assicurata, quando egli si sia dato alla fuga o vi sia pericolo che ciò avvenga (lett. b);

il rischio di commissione di nuovi delitti da parte dell’indagato o dell’imputato, in esito ad una valutazione, complessa e articolata, tratta dalle “specifiche modalità e circostanze del fatto” oggetto di accertamento e dalla pericolosità del predetto, sulla base di plurimi elementi (lett. c: a protezione della collettività). Ora, tra gli elementi che sono oggetto di valutazione del giudice penale, vi è anche quello richiesto di abrogazione, limitata alle seguenti parole: “o” (delitti) “della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”

Ben si comprende come oggetto del quesito sia un tassello di un più articolato e complesso mosaico di elementi, relativo, come è, al concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati di particolare gravità ovvero “della stessa specie di quello per cui si procede … et … et … ”. Ed è elemento tra i più delicati ma anche importanti che il giudice debba apprezzare, perché presuppone un’attenta e critica lettura della personalità dell’indagato o dell’imputato, che sfoci in una prognosi del suo comportamento futuro, in relazione a un dato sintomatico di propensione a replicare, o meno, quei medesimi comportamenti delittuosi, che ne illuminano e qualificano peculiarmente la pericolosità sociale.

La valutazione del giudice penale è qui particolarmente impegnativa, chiamata ad esercitare un prudente bilanciamento dei contrapposti interessi di tutela: da una parte, il diritto di libertà della persona sottoposta a processo penale; dall’altra, la sicurezza della collettività.

Infine, essa si colloca nel quadro di una più generale e seria riflessione sull’effettiva utilità, per efficacia deterrente ma anche di inclusione e reinserimento nel circuito sociale di chi sia indagato o imputato (e quindi, non ancora definitivamente condannato), dell’impiego di misure restrittive della libertà personale nel processo penale.